技能与智能

有两种类型的能力:技能与智能。

衡量技能的核心标准,是熟练度;衡量智能的核心标准,是洞察力。

搬砖是一种典型的技能。技能的提升通常比较简单,随着时间的推移熟练度上去,你的效果也就会上去。所以对于技能提升,努力常常容易看到直接的、明显的效果。

而智能这个东西,努力和能力提升的关系,就不是那么简单了。因为所谓的智能,它的基础是对规律的把握、问题的分析判断、策略的制定、高质量的决策。一个人是否有高度的洞察力,看透事物的本质,能做出高质量的判断和决策,决定了它的智能水平。

例如人际关系能力,我们需要知道面对什么人,他是什么状态,现在他想要什么,讲什么做什么会激发对方的兴趣,能让人舒服。这些背后需要对人性的了解、对心理的阅读、对需求的把握、沟通的策略等等。不是每天都跟人打交道,就能自然的更上一层楼。所以很多人跟人打交道一辈子,水平还是非常低。

需要说明的是,智能是基于技能之上的。例如要有出色的人际关系,至少你讲话发音要能让人听懂把。讲话发音是技能驱动的,通常熟练度上去就OK了。

学习目标:发展高度智慧

在「新组织」中我们谈到,创新型、知识型组织,是高群体智慧的组织。这种群体智慧的基础,是员工个体的智慧。

因此,创新型组织的学习,不能仅仅停留在提升技能层面,更要实现发展员工智慧、发展组织智慧。

然而,传统的工厂型教育体系,更擅长的是刷熟练度,提升技能,而不善于发展智慧。老师、学校普遍的策略就是「多背、多做题、熟练掌握」,而非「深入思考、探索本质、把握规律、举一反三」。

由此培养出来的人,也普遍的更擅长刷技能,而非长智慧。

因此,要打造创新型组织,就需要在学习方式上,实现变革。

胜兵先胜而后求战

孙子兵法曰:「胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜」。

意思是,高水平的军队,先做好了胜利的准备,再去打仗。而低水平的军队,则是管他三七二十一,先打了再说,说不定就赢了呢。

战争的胜负,决定性因素不在战场之上。

回到学习领域,大多数人,都是「败兵」,看上去在学习,但是并没有做好「先胜」的准备。就说中学学习,你天天在刷题,别人也在刷题;你在上补习班,别人也在上补习班。凭什么赢的人,一定是你呢?

如果你问大多数学生、家长、老师,他们「先胜」的逻辑是什么,很少有人能给出强力的答案,更多的是诸如「要认真」之类的话。

大多数人,在学习这件事情上,对于「胜利战略」,都是稀里糊涂的。输的人固然是稀里糊涂,那些考上各种重点学校的人,其实大多数也是稀里糊涂,缺乏明确的思路。只是因为整体的竞争水平低,矮子里面拔高汉。

对于企业,也是如此。

大多数公司,天天在解决问题,搞业务(商业领域的刷题和考试),然而他们的知识水平往往很低,也没有一个到底如何有效提升知识水平的「先胜战略」。

作战胜利的基础,是打造一支高质量的军队。

有效解决问题、搞好业务的知识基础,是打造一支高水平的「知识军队」。

学习中的治军与打仗

在军事领域,有两件基本任务:治军和打仗。

打仗怎么样,首先取决于治军水平。就像业务做的怎么样,管理水平是基础一样。

在学习中,也有「治军」和「打仗」。

学习中的军队,就是知识体系。

所谓知识体系,是知识与知识之间的相互关系,整体构成的知识网络。

为了便于理解,我们接下来将会用学生学习,这个大家熟悉的场景,来说明。

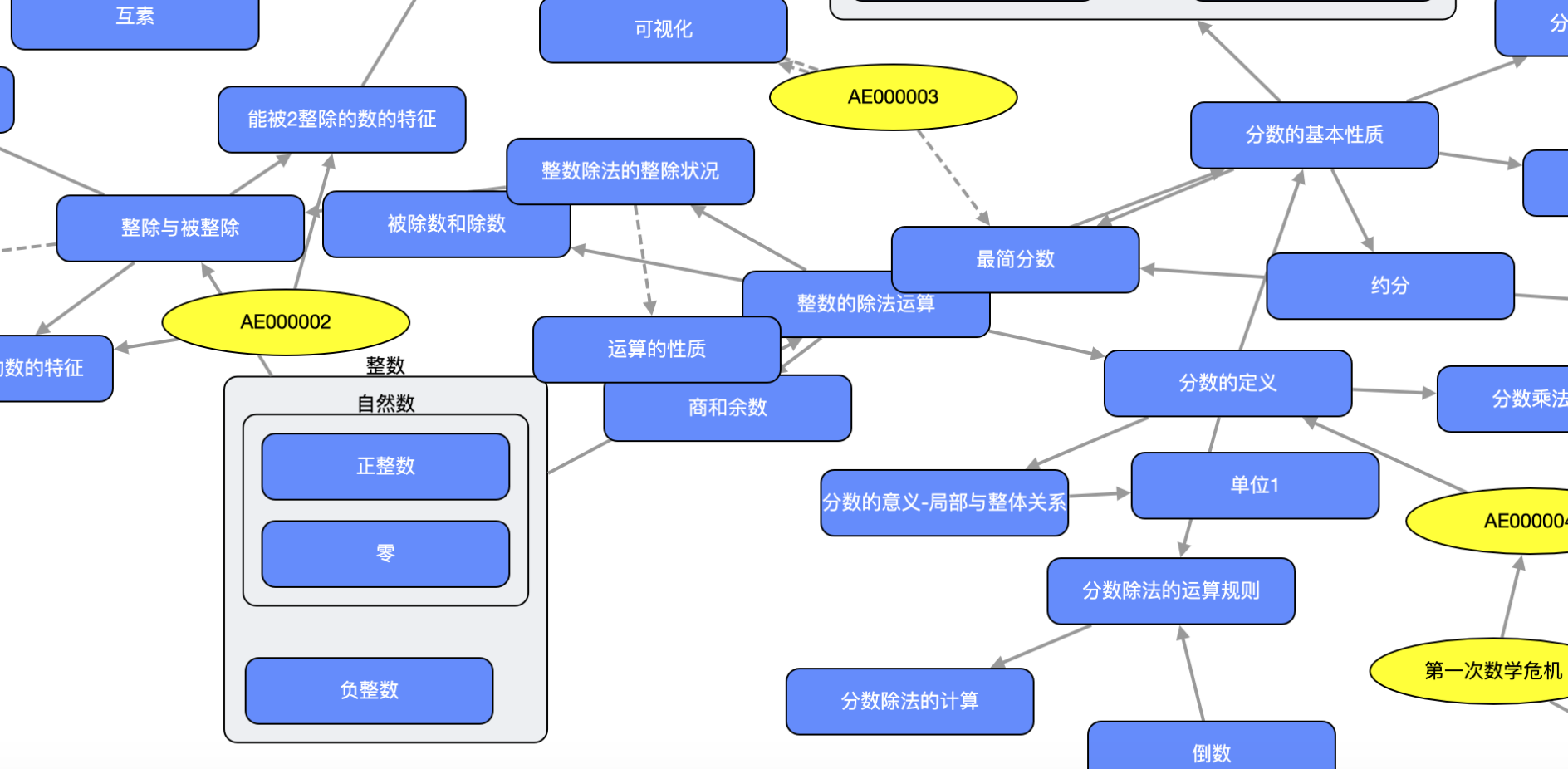

例如下图,是中学数学的知识体系图的局部示例。

在知识体系中,有三类基本元素:

- 知识点(例如「整数」、「分数」、「总分总结构」这样的知识概念)

- 案例(案例是知识点的应用场景,例如数学物理中的各种题目、语文中的各篇阅读材料)

- 相互关系(知识点之间、案例之间、知识点与案例之间的相互关系,例如「整数与分数的关系是什么」)

注意,不仅仅知识点是知识,案例、相互关系也往往是知识。例如数学的各种典型题目(案例),也是知识体系中重要的部分。

在填鸭式教育中,只灌输知识,学生没有经验,那也没用,因为经验(案例)本身就是知识体系中必须的部分。

一个人的知识体系,就是他的「知识军队」。而升级考试,则是打大仗。有一支强悍的军队,是胜利的保障。

日常的考试和刷题,看上去是在打仗。其实根本的目的,是在练兵。能不能通过上课、考试、做题,把自己的知识体系打造的更强大,才是意义所在。

换句话说,日常检验一个人的学习效果,关键指标不是考试多少分,而是知识军队(知识体系)建设得怎么样。

那么,到底如何评估知识体系建设的质量呢?

知识关系网络的质量

一支军队,如果士兵联系紧密配合协调,那么战斗力就强。

一个国家,如果区域之间交通网络密集、来往便捷、人流物流顺畅,往往就更发达。

在知识体系中,也有同样的现象。如果各个知识点/案例之间关系密切,网络通畅,那么这个体系就更有价值。

最糟糕的军队,是一盘散沙,别说战斗力,本身军队能不能维持都是个问题。

这就是学渣的窘境:他们的知识是零散的,不成体系。例如哪怕看上去天天在上课,但完全不能把课堂内容跟自己已有的知识、经验联系起来,既不能真正理解知识,也很难保留。听到的内容就随风飘散。

学霸,相比学渣进了一大步,他们的知识体系,往往是「局部联通」,例如这一章的知识点,大致能够联系起来。就像知识体系中分成了不同的割据政权,政权内部有比较好的联系,但整体比较分割。

而学神,则是有着更顺畅、全局性的知识体系。就像形成了一个统一的国家,而且国家中各地交通发达来往频繁。

知识含金量等级

在知识体系中的知识,重要性和影响力并不相同。大致可以分为5个等级:

- 一级知识(帅):跨领域(学科)的、通用的洞察力和组织力

- 二级知识(将):特定领域(学科)中,全局的洞察力与组织力

- 三级知识(官):特定领域(学科)中,局部的洞察力与组织力

- 四级知识(兵):普通的知识

- 五级知识(散兵):零散的、孤立的知识

三级知识(官)案例:进位概念理解

在小学数学阶段,一个难点,是从基于计数的加法,过渡到进位加法。

作为中学生或者成年人,我们对111这个数字中,三个1所代表的不同含义,应该已经很清楚了。但是想想你作为一个几岁的小朋友,在最开始接触到数学进位制计数法时,会很容易搞清楚十位上的1还是个位上的1有什么区别吗?

上个世纪,有位全国特级教师马芯兰。针对这个难点,她创造性的构思了一个教学方案。这个方案如下:

1)她找到几个圆筒,把它们排成一行。最右边的筒的代表个位,然后是十位、百位。

2)她用竹签代表1,放到个位筒里。

3)当个位筒有10个竹签的时候,就把它们困成一扎,然后放到十位筒里。

在这个方案中,她用圆筒表达了「位」的概念,用竹签表达了「1」的概念。而当有10个竹签的时候,捆成一团并放到十位的筒中,首先直观的表示了新的「1」(一捆竹签)和旧的「1」的关系,然后直观的表达了进位操作。

这样一来,学生就很容易理解十位上的数字,和个位上的数字的差异和关系,以及进位的意义。不用大量刷题,也就清晰的掌握了进位的概念,也就很容易掌握以此概念为基础的进位加法。

马芯兰的这个「竹筒竹签进位表示法」,就是在小学数学中,充满智慧三级知识点。因为这个知识点,学生学习的进度就大幅度的提升了。

反过来,一直到今天,很多老师根本就没能把进位概念,给学生讲清楚,却让学生稀里糊涂的刷题。

这个知识,从组织性的角度,把学生已知的计数加法、生活中的圆筒、竹签等概念组织起来了,也联通了新的进位概念。这就像在几个地点之间,修建了新的交通线。那么这些老的地点(知识),也就变得更有价值了。

一级知识(帅)与通用智慧

马芯兰的教学,有很多智慧,并非这一个孤例。

那么,为什么马芯兰这样的人,可以持续产生、获取这样类型的洞察,从而大幅度提升学习生产力呢?

这就跟他们的通用智慧有很大关系。

所谓通用智慧,就是跨领域的认知、决策、学习的智慧。它包含两个核心主题:

- 理解复杂事物

- 设计高效策略

一级知识,就是围绕这两个主题展开。

例如在学习中,有两个基本的一级知识点:

1)一级知识点:可视化原则

如果看不见摸不着,我们也就很难理解。因此,学习抽象事物,一个基本原则,就是将它具象化,变成可见、可触摸的东西。

2)一级知识点:建立新旧事物的联系

学习并不是孤立的,要有效学习,需要利用已有的知识和经验。在学习新知识时,要寻找、建立它与已有事物的联系。

如果一个人,掌握了这样的两个一级知识点,那么相对比较自然的,他遇到进位加法的教学,就会思考:

- 如何让抽象的进位概念可视化

- 如何建立跟已有事物的联系

而马芯兰的研究成果,正是符合这两个一级知识点的思路:

- 让进位操作变成看得见摸得着的东西

- 跟圆筒、竹签、已经学过的计数加法这些事物建立了联系。

高阶知识的密度

看一个组织的人才体系质量,高阶人才的数量和密度,是一个重要指标。

我们的知识体系也是如此。不仅仅要看知识的数量、知识之间的关系链接,也要看知识的含金量分布。尤其是统领全局的,一级知识的密度。

这里需要说明的是,一个人如果掌握了一个高阶知识点,也就意味着他必然掌握一系列的低阶知识。因为高阶知识的掌握过程,必然有对直接或者间接经验的体验、分析、实践等活动,调动各种具体的知识,才能掌握。

例如前面的案例,我们说马芯兰掌握了「可视化原则」这个一级知识点,必然的应该有实际的例子,说明她在现实中应用、实践这个知识点,例如前面的「竹筒竹签进位表示法」(涉及到进位概念、竹筒/容器、计数加法等知识),否则所谓掌握就是空谈。

从知识体系图的角度,这意味着在一个人的头脑中,真正掌握的一级知识,必然的周围有一系列的关系链接,指向其他的知识点、案例。否则,就谈不上掌握。

例如「数形结合」,对于真正掌握的人,他们可以用来指导各种数学学习、解题活动,是二级知识点(数学领域的洞察力)。

然而对学生,可能尽管听老师说过「数形结合」,但实际却很少进行这方面的思考,那么这个对他们也就是一个低阶的知识点,甚至可能是五级,完全没有理解。

这样看起来,高阶知识就像组织的领导,必须有一系列的基层、中层甚至高层的支持,才能真正发挥领导作用,否则就只是挂个空名。

反过来讲,如果一个人高阶知识密集,几乎必然的,他的知识体系中,会有一系列的低阶知识(注意案例也是知识),而且知识间有各种联系。

因此,我们说知识体系含金量,其实往往可以简化为,知识体系中高阶知识的数量和含金量。

高阶知识的建构能力

高阶知识,从定义来说,就是拥有高层次的洞察力和组织力。这方面一个重要的应用,就是推导出其他知识、建构知识体系的能力。

这方面最典型的,大概就是初中平面几何。

中学平面几何思想,来自于欧几里得的「原本」。

在「原本」一书中,一开始欧几里得就劈头盖脸的提出了23个定义、5条公理、5条公设。

这5条公设是:

- 公设1:任意一点到另外任意一点可以画直线

- 公设2:一条有限线段可以继续延长

- 公设3:以任意点为心及任意的距离可以画圆

- 公设4:凡直角都彼此相等

- 公设5:同平面内一条直线和另外两条直线相交,若在某一侧的两个内角和小于二直角的和,则这二直线经无限延长后在这一侧相交。

5条公理是:

- 公理1:等于同量的量彼此相等

- 公理2:等量加等量,其和仍相等

- 公理3:等量减等量,其差仍相等

- 公理4:彼此能够重合的物体是全等的

- 公理5:整体大于部分

23个定义我们不一一列举,举前面几个:

- 点:点不可以再分割成部分

- 线:线是无宽度的长度

- 线的两端是点

- 直线:直线是点沿着一定方向及其相反方向无限平铺

我们可以看到,他所说的「公设」,是在平面几何领域的几个本源规则;而「公理」,则是数学领域的本源规则。

这些作为「本源」的规则,是不需要证明,默认成立的,是领域中的二级知识。

而定义,则是对平面几何中一些基本概念的明确。

接下来,在「原本」前面六章,欧几里得基于这些公理、公设和基本概念,使用演绎推理,推导出一系列的证明、产生了各种定理,衍生出一个庞大的几何知识体系。

爱因斯坦说:

我们推崇古代希腊是西方科学的摇篮。在那里,世界第一次目睹了一个逻辑体系的奇迹,这个逻辑体系如此精密地一步一步推进,以致它的每一个命题都是绝对不容置疑的——我这里说的是欧几里得几何。

他还说:

西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础,那就是:希腊哲学家发明形式逻辑体系(在欧几里得几何学中)以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系(在文艺复兴时期)。

灌输知识与建构知识

我在读书时,发现有同学花了大量时间,去背各种几何定理公式。我就说这些为什么要背呢?理解了几个基本的公理、定理,这些要么很快就记住了,要么不行就基于基本公理定理现推一遍,也很快。

在我的眼中,这些定理、公理,他们是有层次的,有本源性因果性的。把握了层次,知道什么是本源,一层一层的推导展开,学起来就游刃有余。反过来很多人的问题是,他们没有把握本源,缺乏层次感和优先级,所有内容都觉得重要,于是眉毛胡子一把抓。看上去很努力,但是效果差。

造成这个问题的根源在于,尽管都在读书,但我是自己推导了那些定理,本质上是自己重新建构了一次几何知识体系。而很多同学,他们并没有真正的理解推导过程,他们的知识并非是自己建构的,而是直接背诵课本。

这就像亲儿子和干儿子的差别。亲儿子自己生的自己带的,所以熟悉也有感情;干儿子没经过那个过程,陌生也缺乏情感。

应试教育的问题之一,就是强行给学生塞一堆娃(知识点),就让他们有感情能够驾驭,真是勉为其难。

到底学生是否掌握了一个学科的知识体系呢(无论是数理化、还是政史地)?一个简单的办法,就是给他们一个笔记本,没有任何参考资料,让他们从几个一级、二级知识开始,推演出学科的核心知识网络。

如果他们能做到这一点,证明他们有建构该领域知识体系的能力。

学习能力档次

一个人、一个组织最高能在什么知识层次上,持续发展,决定了他的学习能力档次。

- 一级知识层次:高阶学神

- 二级知识层次:低阶学神

- 三级知识层次:学霸

- 四级知识层次:普通学生

- 五级知识层次:学渣

我们说学神能举一反三,融会贯通。很多时候就是因为他们在实践中,会产生/升级高阶知识,反过来用这些洞察推动学习。

反过来,为什么很多人努力没有效果呢?因为他们学习知识的层次太低,老是在捡低阶的知识,不能形成更高的洞察力和组织力,于是就成了体力活。

知识领域的贫富分化

在社会中,有贫富分化现象。钱赚钱容易,人赚钱难。因此钱多的人,往往越容易赚钱。

从本质上讲,金钱是一种杠杆,可以放大人的力量。

类似的,如果一个人的知识体系强大(知识众多、关系密切、高阶知识比例大),那么他就很容易消化、吸引新的知识,高效解决问题。反之,如果本身知识都不成体系,那什么新的东西都消化不了。

这就像学神为什么好像轻轻松松就理解了,学渣要学半天也未必有效果。

以知识体系建设为中心

对于创新者、创新型组织而言,要有效发展智慧,就需要以知识体系建设为中心,在学习中持续强化自身的知识体系。

对于学神级别的创新者,例如Elon Musk、比尔盖茨这种,他们很大程度,就自带了这种学习能力,因此可以在日常工作和学习中,持续提升智慧。

然而对于大多数人,这种学习能力却是非常难以掌握。因此,要有效的帮助组织员工、领导者提升这种学习能力,并且发展高度智慧,就需要给他们提供新的学习工具,大幅度提升学习效率和效能。

这就带来了学习工具的革命。